Impulse zu den Bildwelten der Bibel

Übersicht (um zu einem Bibel-Impuls zu gelangen, bitte klicken, gerne auch im Archiv)

Warum kommen Tiere nicht in den Himmel der Engel?

Warum schreibt Jesus bei der Ehebrecherin in den Staub?

Warum sind Engel unverzichtbar im geistigen Kampf?

Warum sind "Schriftgelehrte und Pharisäer" keine wahren Juden?

Warum erscheint Christus dem hl. Franziskus als Seraph?

Warum klopft Jesus an die Tür des menschlichen Herzens?

Warum ist das Kreuz das Tor zum verlorenen Paradies?

Warum ist die Gottesmutter Maria der Inbegriff des Heils?

Warum ist Jesus weit mehr als Adam gottgleich?

Warum ist der drei-eine Gott nicht zwei- oder vierfältig?

Warum ist nach Gottes Besuch die Geburt Isaaks österliches Zeichen?

Warum versteht der Islam nicht die biblische Offenbarung?

Warum entspricht Homosexualität nicht dem Willen des Schöpfers?

Warum gehört die Pride-Flagge nicht zur katholischen Kirche?

Warum preist Jesus seine Jünger achtfach selig?

Bild: Das Fest Allerheiligen erinnert auch daran, dass alle Christen zur Heiligkeit berufen sind, wie das II. Vatikanum in Lumen gentium sagt: „Alle Christgläubigen sind also zum Streben nach Heiligkeit und ihrem Stand entsprechender Vollkommenheit eingeladen und verpflichtet" (LG 42). Durch die sieben Sakramente haben alle Gläubigen schon teil an der kommenden Welt des „achten Tages“ oder des Gelobtes Landes. Zu ihm hin ist das Volk Gottes unterwegs, das „mit Eile“ den Jordan durchschreiten soll. Das versteht Origenes auch von den Christen, was er mit den acht Seligpreisungen der Bergpredigt (Mt 5,3-10) verdeutlicht; auch sie dürfen „nicht müßig und schläfrig“ die Dinge betreiben, sondern in Eile, bis alles durchschritten, das heißt alles erfüllt ist: „‘Selig sind die Armen im Geiste‘, damit wir, alle Anmaßung ablegend und die Demut Christi annehmend, dadurch zur verheißenen Seligkeit zu gelangen verdienen. Aber auch wenn wir das schon erfüllten, so dürfen wir doch nicht stehen bleiben und aufhören, sondern auch alles Folgende ist zu durchschreiten“ (Geist und Feuer, 1938, 94-106, 96). Kirche der Seligpreisungen am Nordrand des Sees Genezareth in Israel mit achteckigem Grundriss.

Durch die Taufe wird der Mensch von der Ursünde gereinigt, in seinem verdunkelten Verstand erleuchtet und in der Schöpferkraft des Geistes Gottes eine „neue Schöpfung“ (2 Kor 5,17). Gregor von Nyssa sagt: „Man kann sich nur zu Gott erheben, indem man seine Augen ständig auf das Gute dort oben richtet“ (zit. nach Mariette Canévet, Gregor von Nyssa (ca. 333–ca. 394), in: G. Ruhbach/ J. Sudbrack [Hg.], Große Mystiker, 1984, 17-35, 31). Davon handeln auch die acht Seligpreisungen Jesu in der Bergpredigt (Mt 5,3-10): „Die Armen im Geist sind arm an Bösem und reich an Tugend. Die Sanftmütigen sind keinesfalls ‚weich‘, sondern tapfer im Kampf gegen die Sünden, leiden an dem Bösen, das auf dieser Welt das Gute durchzieht, und erhalten die Tröstung des Heiligen Geistes. Die Hungrigen und Durstigen nach Gerechtigkeit entsagen den unersättlichen Gelüsten, um Hunger nach dem zu haben, was gerecht ist vor Gott, das heißt nach dem Himmelsbrot, das allein sättigt. Am gefeiertsten aus den Seligpreisungs-Homilien Gregors ist die sechste über die, die reinen Herzens sind“ (23). Der chinesische Mystiker und Lehrer der christlichen Mystik, John Wu (1899–1986) schätzte die chinesische natürliche Mystik: „Tatsächlich hat der Westen vom Osten etwas zu lernen; denn im Ganzen ist der Osten mit seiner natürlichen Kontemplation weiter gekommen als der Westen mit seiner übernatürlichen Kontemplation“ (Jenseits von Ost und West, 1952, vgl. Tagungsbericht von Zbnigniew Wesolowski: in: China heute 4/2023, 208-212). Für John Wu kann „nichts Menschliches größer sein“ als diese drei Religionen, das heißt Konfuzianismus, Daoismus und Buddhismus, „aber das Christentum ist göttlich“ (zit. ebd.). In seinem Buch Knospe – Blüte – Frucht: Der dreifache Weg der Liebe zu Gott (1958) sieht John Wu mit Hilfe der acht Seligpreisungen Jesu (Mt 5,3-10) „den gesamten mystischen Weg des Christen. Die ersten drei Seligpreisungen – d. h. Armut im Geiste, Sanftmut und Trauer/Leid tragen als schmerzliche Reinigung der Seele – sind für John Wu der reinigende Weg, in seiner Formulierung ‚das Aufkeimen der Liebe‘ (Knospe). Die weiteren zwei Seligpreisungen – Gerechtigkeit und Barmherzigkeit als Nächstenliebe – sind der erleuchtende Weg, in Wus Formulierung das Erblühen der Liebe‘ (Blüte). Die nächsten drei Seligpreisungen – Reinheit des Herzens, das Gott sieht, Friedensstifter, die Kinder Gottes sind, und alle, die für die Gerechtigkeit Verfolgung erleiden als Weg zum Erbe des Himmelreichs – sind der vereinigende Weg, in John Wus Terminologie ‚die Reifung der Liebe‘ (Frucht)“ (ebd.).

Warum kommen Tiere nicht in den Himmel der Engel?

Bild: Der katholische Theologe Gregor Taxacher hält es für „unlogisch“, dass nur Menschen in den Himmel kommen können. „Die Vorstellung, dass es für alle Geschöpfe einen Platz im Jenseits gebe, sei keine Idee von ‚spinnerten Öko-Theologen‘, sondern schon Martin Luther habe fest daran geglaubt, dass sein Hund in den Himmel komme.“ Taxacher: „Hat er das alles gemacht, weil es ihm am Ende nur um diese eine Sorte geht? Das glaube ich nicht“ (Theologe: Ein Himmel ohne Tiere wäre unlogisch, katholische.de, 23. Okt. 2025). Christus im Zentrum der Welt der Engel und Heiligen und bei Ochs und Esel, Dom zu Meißen.

Nach der ersten Schöpfungserzählung erschafft Gott am „dritten Tag“ die Erde für alle Pflanzen, am „vierten Tag“ Sonne, Mond und Sterne, am „fünften Tag“ die Vögel oben und die Fische unten und am „sechsten Tag“ (Freitag) am Vormittag die Kriechtiere des Erdbodens und die Tiere des Feldes, am Nachmittag dann den einen Menschen männlich-weiblich als „Bild Gottes“ und Höhepunkt, ja Krone der Schöpfung und Herrscher über die ganze Tierwelt (Gen 1,24-28; 9,6; Ps 8,6-9, Weish 9,2f). Das alles ist nicht „logisch“ im übliche Sinn, auch dass Tiere erst nach der Sintflut von Gott als Speise erlaubt werden, aber ohne „Blut“, weil dies der Sitz der Körperseele (nephesch) ist (Gen 9,3-5). Die hat der Mensch mit den „höheren“ Tieren gemeinsam, ihm allein aber eignet eine Geistseele (neschama), die nur ihm von Gott mit seinem „Atem“ (neschem) oder Geist (ruach) eingehaucht wird (Gen 2,7; Weish 15,11). Mit dem Geist kommt auch Gottes Wort und damit die Ver-antwortung für das eigene, freie Handeln im Gewissen. Tiere sind intelligent, schlau, in gewisser Weise auch „treu“ und anhänglich und überragen den Menschen in bestimmten Sinnesleistungen haushoch. Aber frei, verantwortlich, gewissenhaft, gerecht und gütig oder liebend können sie aufgrund der fehlenden Geistseele nicht sein. Als unsterbliche Geistseele ist der Mensch gottähnlich oder engelhaft, als sterbliche Körperseele ist er tierähnlich. Tiere haben und brauchen ihre jeweilige besondere Umwelt, an die sie angepasst sind (schon die 850 Vogelarten in Costa Rica sowie zahllose Insekten- und Reptilienarten könnten in Deutschland nicht leben). Von Salomo heißt es nicht nur, dass er „weiser als alle Menschen“ war (1 Kön 5,11; vgl. 2 Chr 9,22), sondern auch, dass er „König über die ganze Welt war, dass er die Sprache der Tiere verstand“ (F. Weinreb, Schöpfung im Wort, ³2012, 281; vgl. 1 Kön 5,13). Auch von Jesus heißt es, nach der bestandenen Versuchung durch den Teufel war er „bei den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm“ (Mk 1,13). Er ist so der neue Adam, der den Tieren ihren Namen gibt und so ihr Wesen bestimmt, wobei er unter ihnen aber nicht seinesgleichen finden (Gen 2,19f). Das Märchen Die drei Sprachen der Gebrüder Grimm erzählt, wie ein vermeintlich ‚dummer‘ Sohn eines Grafen gerade durch das Erlernen der Sprache der Hündli, Fröschli und Vögli, das heißt der drei Zeitdimensionen Vergangenheit (Grenze), Gegenwart (Übergang) und Zukunft (Grenzenlosigkeit), in die Lage versetzt wird, zur obersten „Autorität“ (auctoritas = Mehrerschaft) aufzusteigen: zu der des Papstes in Rom. Der Mensch ist durch seine Gottbildlichkeit dazu erschaffen, Gott zu loben, ihn zu ehren und ihm zu dienen im ehrfürchtigen Gottesdienst; an ihm können und dürfen nur (getaufte) Gläubige teilnehmen, keine Tiere! Denn die verstehen weder Gottes Wort, noch sind sie durch Jesu Tod am Kreuz am (Kar-)Freitag als „Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt“ (Joh 1,29), von „Adams Schuld“ (am Freitag) erlöst. Sie haben keine (Erb-)Sünde und bedürfen nicht der Wiedergeburt in der Taufe, weil sie als ganz und gar irdische Lebewesen jenseits von Gut und Böse existieren. Nur der Mensch kann zwischen Gut und Böse unterscheiden, nur des Gerechten „Hoffnung ist voll Unsterblichkeit“ (Weish 3,4).

Warum schreibt Jesus bei der Ehebrecherin in den Staub?

Bild: In der Szene der ertappten Ehebrecherin schreibt Jesus zweimal „mit dem Finger auf die Erde“ (Joh 8,5-8). In Ex 31,18 schreibt „der Finger Gottes“ die Zehn Gebote auf die zwei Tafeln als Bundesurkunde; der Finger Gottes wiederum ist nach Lk 11,20 der Heilige Geist. Erntedank-Altarbild, St. Martinus, Hirrlingen.

Nach Israels Gesetz, nómos, muss eine auf frischer Tat ertappte Ehebrecherin gesteinigt werden, worauf die Schriftgelehrten Jesus hinweisen; dieser aber schreibt, statt zum Stein zu greifen, zweimal „mit dem Finger auf die Erde“ (Joh 8,6.8; vgl. Jer 17,13). Dieser „Finger Gottes“ ist jetzt der Heilige Geist, nicht mehr das in Stein gemeißelte Gesetz. Mit ihm treibt Jesus die dämonischen Geister aus, die den Menschen auf das Äußere festlegen und das innere Herz verhärten (= ‚Stein‘ werden lassen): Jesus entwaffnet diejenigen, die die Ehebrecherin nach dem Gesetz steinigen wollen, mit der Frage: „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie“ (Joh 8,7), ohne damit ihre Schuld zu relativieren (V.11). Er selbst wirft keinen Stein und schreibt nicht in Stein, sondern in das geisterfüllte Herz der Gläubigen sein Doppel-Gebot der Liebe: „Unverkennbar seid ihr ein Brief Christi, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln aus Stein, sondern – wie auf Tafeln – im Herzen von Fleisch“ (2 Kor, 3,3). Die Kirchenväter sehen in der ‚heiligen Hure‘ Rachab beziehungsweise der ‚sündigen Braut‘ auch die Kirche. „Die Kirche muss ihre zwielichtige Herkunft sogar auf doppelte Weise bekennen: sie ist die Ehebrecherin als Judenkirche, Dirne als Heidenkirche“ (Eva-Maria Faber, Kirche zwischen Identität und Differenz. Die ekklesiologischen Entwürfe von Romano Guardini und Erich Przywara, 1993, 266-270: Braut als Dirne): „Für dieses Verständnis der Kirche als sündiger Braut ist Przywara die typologische Identifizierung der Kirche mit Maria Magdalena wichtig, die mehr noch als Maria, die Mutter Jesu, die Kirche repräsentiert“ (266). Erich Przywara verweist besonders „auf die Improperien des Karfreitags, in denen sich die Kirche immer neu dazu bekennen muss, ‚dass der Herr durch das Volk seiner Kirche in Seiner Kirche immer neu gekreuzigt wird: dass also die Kirche nicht nur mit Christo gekreuzigt ist, sondern Christus durch die Kirche‘“ (Faber, Der je größere Gott über-in seiner Kirche. Erich Przywara als mystischer Kirchenkritiker, in: M. Delgado/ G. Fuchs [Hg.], Die Kirchenkritik der Mystiker, Bd. III, 2005, 293-308, 304). Am Kreuz durchkreuzt Gott „den Schuldschein, der gegen uns sprach“, er hat ihn „durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben“, indem er ihn „an das Kreuz geheftet hat“ (Kol 2,24). Dem greift Jesus hier vor, denn mit ihm ist statt des Gesetzes „die Gnade und die Wahrheit“ gekommen (Joh 1,17).

Warum sind Engel unverzichtbar im geistigen Kampf?

Bild: Das Fest der heiligen Schutzengel am 2. Oktober wurde 1670 eingeführt. Paulus fordert die Gläubigen dazu auf, die „Rüstung Gottes“ anzuziehen, um im Kampf „gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs“ zu bestehen (Eph 6,11-13). Er selbst hat „den guten Kampf“ des Glaubens gekämpft (2 Tim 4,7) und fordert auch Timotheus auf: „Kämpfe den guten Kampf“ (1 Tim 1,18). Eine unverzichtbare Hilfe dafür sind die heiligen Engel als flammende Gotteskräfte (Ps 104,4). Sie gehören zur Seite des Verborgenen, des Nicht-Bewussten, des Heiligen oder A-Kausalen, die aber alles Tun in der Welt der Kausalität geheimnisvoll bestimmt, ohne die Freiheit anzutasten. In das „horizontale Kontinuum“ des Lebens bricht nach Friedrich Weinreb unvorhersehbar und überraschend „senkrecht, von ‚oben‘ her“ der ‚Engel‘ als „Dreh- und ‚Angel‘-punkt jeder Wende“ und „Wandlung“ ein (Christian Schneider, Weinreb Lesebuch, 1997, 14). Erzengel Michael in Kampfrüstung, Estland, Talinn, Orthod. Kirche.

Der rumänische Philosoph Andrei Pleşu beschreibt vier Grundaufgabe des Engels: Sie sind „wie die Arme eines Kreuzes: Er ist unser Lehrer (er erleuchtet uns und bringt uns Erkenntniszuwachs), Beschützer (er bewahrt uns vor dem Bösen aller Art), Ratgeber (er spornt uns zu guten Taten an, zeigt uns die Kriterien des rechten Tuns auf) und mystischer Führer (er geleitet uns auf den Pfad der Erlösung). Mit einem Wort, die ureigentliche Funktion des Engels ist unsere gute Orientierung … auf der Ebene der Erkenntnis, der Pragmatik, der Ethik und der Erlösung“ (Das Schweigen der Engel, 2007, 62). Darüber hinaus hat er u. a. auch den Dienst eines Pädagogen (er ist „verantwortlich für unsere Rückkehr ins Haus des Vaters und für unseren Schutz, solange wir auf dem Weg sind“) sowie den eines „drastischen Lehrmeisters“ (84; 76). Als „Engel des Friedens“ sorgt er für „das seelische Gleichgewicht“. Er träufelt Hoffnung und Zuversicht ein gegen das besonders im Mönchtum „gefürchtete Laster der Willenlosigkeit“, der Trägheit oder des ‚Überdrusses‘, acedia, im geistigen Kampf. Als „Engel der Buße“ oder „Engel der wiedergefundenen inneren Gesundheit“ vermittelt er die Vergebung und versöhnt mit Gott, während „der Dämon unser unermüdlicher Ankläger ist“. Als „Engel des Gebets“ ist er Fürsprecher und „das Wesen der Anbetung schlechthin, die Verkörperung der Andacht, der ‚Körper‘ des Gebets“, der die Gottesfurcht eingibt und Bote Gottes wie der Geistseele ist: „Der Engel ist unser innerer Himmel“ (84-87). Gegen die Energien der ‚Schwerkraft‘ des Irdischen hält er den Menschen aufrecht im rechten Gleichgewicht: „Der Engel liefert ein konstantes Gegengewicht zu unserer natürlichen Orientierung auf das Sinnliche, auf die irdische Materie.“ „Er ist das zugleich reine und individualisierte Modell unserer Erlösung.“ „Die engelhafte Vollkommenheit (ist) das Korrelat der menschlichen Unvollkommenheit“ (82; 78; 74). Über das Einzelschicksal hinaus geht es im Dienst der „himmlischen Freunde“ aber auch um die Realisierung des Heilsplans der Erlösung im Ganzen: „Da jeder Mensch in den ‚unsichtbaren Krieg‘ der Geister verwickelt ist, hat der Engel auch eine strategische und logistische Aufgabe: In Kenntnis von Gottes Generalplan liefert er uns die notwendige Nahrung und die geistigen Waffen, mit deren Hilfe wir diesem Generalplan Folge leisten können. Durch den Engel nehmen wir teil am kosmischen Voranschreiten der Vorsehung, werden wir zur Episode der göttlichen Geschichte. Er ist in gewisser Weise die überindividuelle, göttliche Prägung unseres Schicksals. (…) Der Engel ist Spiegel u. Fenster zugleich, Widerschein unseres irdischen Bildes im Äther und Durchblick auf den Schöpfer“ (88f).

Warum sind "Schriftgelehrte und Pharisäer" keine wahren Juden?

Bild: Der Antisemitismus nimmt nicht nur in Deutschland ständig zu. Das Neue Testament scheint in manchen Passagen eine anti-jüdische Haltung einzunehmen, wie umgekehrt die jüdischen Autoritäten Jesus ablehnen und letztlich töten lassen. Aber es gilt: „Das Heil/ die Hilfe kommt von den Juden“ (Joh 4,22); Jesus = Jehoschua bedeutet entsprechend: Der Herr (JHWH) hilft. Aber diese göttliche Hilfe ist „Gnade“, chen, 8-50, jenseits aller Gesetzmäßigkeit im Symbol der Sieben (und 7 x 7) als „Mondzahl“: eine Mondphase gilt als Maß der Zeit überhaupt. Der Gekreuzigte und am „achten Tag“ (= Sonntag) Auferstandene ist Gottes Gnade in Person im oder als Sakrament. Die Jüdin Edith Stein hat das (nach der Lektüre von Teresa von Avila) verstanden und ließ sich 1922 taufen. Als getaufte Jüdin und Karmelitin ging sie in Auschwitz in die Gaskammer „für ihr Volk“, das jüdische und deutsche, zur „Sühne“ für die jeweils ganz unterschiedliche Schuld. Michael Triegel-Altar, Basilika Kloster Wechselburg.

In den Evangelien geht Jesus mit den Schriftgelehrten und Pharisäern hart ins Gericht: Sie haben sich „auf den Stuhl des Mose gesetzt“, aber „sie reden nur, tun selbst aber nicht, was sie sagen. Sie schnüren schwere Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern, wollen selber aber keinen Finger rühren, um die Lasten zu tragen. Alles, was sie tun, tun sie nur, damit die Menschen es sehen…“ (Mt 23,2-5). Jesus dagegen fordert in der Bergpredigt dazu auf, so zu fasten, zu beten und Almosen zu geben, dass es niemand von außen merkt, „sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht; und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten“ (Mt 6,18). Der Unterschied zwischen sichtbar und verborgen, außen und innen ist entscheidend. „Im Geist und in der Wahrheit“ will der Vater angebetet werden, nicht nur äußerlich durch ein Lippenbekenntnis. Jesus zitiert Jes 29,13: „Dieses Volk (der Juden) ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Es ist sinnlos wie sie mich verehren; was sie lehren, sind Satzungen von Menschen“ (Mt 15,8f). Gott und Jesus geht es buchstäblich und zentral um das „Herz“, das im wahren Gottesglauben und in der wahren Gottesliebe für die Gnade offensteht: „Wenn jemand mich (Jesus) liebt, wird er an meinem Wort festhalten; mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, hält an meinen Worten nicht fest. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat“ (Joh 14,23f). Jesus ist Gottes Wort in Person und Fleisch von Ewigkeit her; deshalb verkündet auch Mose (die Thora) letztlich ihn: „Wenn ihr Mose glauben würdet, müsstet ihr auch mir glauben; denn über mich hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen Worten glauben?“ (Joh 5,46f). Nach Jesu Wort über den Tempel, der abzureißen ist und mit seinem verklärten Leib der Auferstehung in „drei Tagen“ wieder aufgebaut wird, erinnern sich Jesu Jünger nach Jesu Auferstehung von den Toten daran und „glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte“ (Joh 2,17-22). Der Tempel als „Wohnung Gottes“ und die Thora (die Bibel insgesamt) als „Wort Gottes“ werden durch Jesu Tod und Auferstehung grundlegend neu „gebaut“ und verstanden als Ausdruck von Gottes Liebe, die auf den „inneren Menschen“, also auf „Geistseele“ und „Herz“ zielt. Jesu Kreuz-Weg im geistigen Sinn will keine schweren Lasten auferlegen: „Nehmt mein Joch (das Gesetz des Himmelreiches) auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe (des wahren Sabbats) finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht“ (Mt 11,29f). Es geht in der Kreuzesnachfolge Jesu um einen Weg der Reinigung, Erleuchtung und Einung des Herzens mit dem Herzen Gottes in Liebe. Dieses schlägt für den inneren, im Glauben gereinigten Menschen, nicht einfach für den äußeren. Deshalb sagt Gott beim Propheten Maleachi: „Jakob (Israel) habe ich geliebt, Esau (Rom) aber gehasst“ (Mal 1,2f), so auch Paulus (Röm 9,13). Der zweitgeboren Zwilling Jakob steht für die Geistseele, Esau hingegen, „rötlich“ sowie „über und über mit Haaren bedeckt“ (Gen 25,25), steht für die gefallene Körperseele.

Warum erscheint Christus dem hl. Franziskus als Seraph?

Giovanni della Mirandola forderte in seiner Rede über die Würde des Menschen (1486/87) dazu auf, der höchsten Engelhierarchie nachzueifern: „Es glüht der Seraph vom Feuer der Liebe; es strahlt der Cherub im Glanz des Geistes (…) Entbrennen wir in Liebe allein zum Schöpfer selbst, so werden wir durch deren Feuer, das verzehrend ist, plötzlich zu einem Ebenbild der Seraphim entflammt werden.“ Wien, Dom.

Am 29. September feiert die Kirche das Fest der drei Erzengel Michael, Gabriel und Raphael, am 2. Oktober das Schutzengelfest, am 4. Oktobe das Fest des. hl. Franziskus, dem der gekreuzigte Christus im Jahr 1224, zwei Jahre vor seinem Tod, in einer Vision als Seraph mit sechs Flügeln erscheint und ihm leibhaftig seine fünf Wundmale einprägt. Zuvor hat der Heilige „jedes Schreiben mit dem ‚Tau‘ unterzeichnet“, dem ursprünglich kreuzförmigen letzten Buchstaben des hebräischen Alphabets, das „zum Siegel der franziskanischen Familie geworden“ ist; mit diesem Kreuz-Siegel zeichnet der Engel die Stirn der Erlösten (Ez 9,4.6; Offb 7,2). Franz wurde nach Eugen Mederlet mit dem Empfang der Stigmata „wahrhaftig die irdische Gestalt jenes himmlischen Engels des sechsten Siegels. Er trägt das Siegel des lebendigen Gottes, die Wundmale, in seinem ganzen Wesen und drückt das Siegel des Kreuzes allen auf die Stirn, die sich retten lassen. Er schmückt mit dem ‚Tau‘ die Welt zur Hochzeit“ (Die Hochzeit des Lammes. Franziskus und die bräutliche Kirche, 1983, 153; 157). Zur Engelerfahrung des Franziskus bemerkt Mederlet: „Die Engelwelt war für seinen Blick von der irdischen, sichtbaren Welt nicht getrennt. Die Engel leben und wirken in dieser Welt und üben einen ständigen Einfluss aus. Die ganze Bibel offenbart uns, wie sie mit der Heilsgeschichte der Menschen aufs innigste verknüpft sind. Vom Paradies an, wo die Cherubim und das zuckende Flammenschwert den Weg zum Baume des Lebens bewachen (Gen 3,24), gestalten die Engel in unsichtbarem Wirken die Heilsgeschichte der Völker mit. Es gibt einen Engel des Perserreiches (Dan 10,13) und einen Engel Griechenlands (Dan 10,20). Die Geschichte Israels ist ohne die Engel nicht denkbar. (…) Die Engel sind so unzertrennlich verwoben mit der Heilsgeschichte der Welt, dass, wenn wir sie weglassen, wir keine wirkliche Vorstellung des Heils haben können. Auch sie gehören mit den Menschen zum einen Haupte Christus, aus dem sie ihr Leben und ihre Gnade empfangen, ‚denn in ihm ward alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, mögen sie Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Mächte heißen. Das Gesamt ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen‘ [Kol 1,16]“ (44f). Franziskus schaute den „lebensspendenden Urgrund der Dinge“ (2 Cel. 165) und verstand „die Sprache Gottes“ in der ursprünglichen Schöpfung (11). Für den heiligen Bonaventura war mit Franziskus als Engel mit dem ‚Siegel Gottes‘ die Kirchengeschichte bereits in das letzte Stadium der ‚End-Zeit‘ eingetreten.

Warum klopft Jesus an die Tür des menschlichen Herzens?

Bild: Juden feiern am 23. September 2025 (jüdisch: 5786) das Neujahrsfest Rosch Ha-schana (Haupt des Jahres); mit ihm beginnen die 10 Tage der Buße und Umkehr hin auf den großen Versöhnungstag Jom Kippur (2. Oktober). Das letzte Ziel ist die Beschneidung des Herzens durch Gottes Geist (Dtn 30,6). In Offb 3,20 sagt Jesus: „Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten, und wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir.“ Verheißen ist das „Hochzeitsmahl des Lammes“: „Selig“, wer dazu eingeladen ist (Offb 19,9). Als „Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt“ (Joh 1,29), kündigt Johannes der Täufer Jesus an; er selbst ist der „Freund des Bräutigams“, der sich über die „Stimme des Bräutigams“ freut (Joh 3,29). Der anklopfende Jesus ist als sich für seine geliebte Braut-Kirche hingebendes „Lamm Gottes“ der Bräutigam nicht nur des „himmlischen Jerusalem“von oben, sondern jedes Gläubigen. Eingangsür in der Altstadt von Passau.

Gottes Wort bleibt nicht erhaben im Himmel, es steigt vielmehr herab ins gläubige, sich für Gottes Liebe öffnende Herz, um dort im Menschen zu wohnen (Joh 14,23; Eph 3,17), ihm ganz nahe zu sein (Dtn 30,14; Röm 10,8). Gott will keinen bloßen Dienst „mit den Lippen“, während das Herz von ihm weit entfernt ist: „Weil dieses Volk sich mir nur mit Worten nähert und mich bloß mit den Lippen ehrt, sein Herz aber fernhält von mir, weil seine Furcht vor mir nur auf einem angelernten menschlichen Gebot beruht, darum will ich auch in Zukunft an diesem Volk seltsam handeln… Dann wird die Weisheit seiner Weisen vergehen“ (Jes 29,13f). Jesus zitiert diese Stelle im Streitgespräch mit den Pharisäern über Reinheit und Unreinheit: Unrein macht nicht, „was durch den Mund in den Menschen hineinkommt…, sondern was aus dem Mund des Menschen herauskommt“ (Mt 15,7-11). „Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen unrein macht“ (Vv.19-20). Jesus will ein im Feuer des Heiligen Geistes gereinigtes Herz, das entzündet vom Feuer seiner Liebe brennt, nicht eine laue oder erkaltete Liebe: „Weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeien“ (Offb 3,16). Jesus ist gekommen, „um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich es würde schon brennen“ (Lk 12,49). Die in Liebe brennenden Herzen sind das Kennzeichen aller Heiligen. Der Jesuit Alois Grillmeier schreibt über das Herz: „Es ist das Urbild des Weihevollen und Heiligsten auf Erden. Aber nichts ist zugleich so entweiht und in dieser Entweihung zur unreinen Quelle alles Unheiligen auf Erden geworden wie dieses Heiligtum. Kein Ort der Schöpfung ist so zertreten wie das Menschenherz. (…) Wie aber Gott zum [Herzen des] Menschen kommt, so muss der Mensch wiederum aufsteigen zu Gott. Ist Er gekommen auf dem Weg der Offenbarung des Herzens, so muss der Mensch Ihn auf dem Wege des Herzens, in der wahren Religion des Herzens und der Herzen suchen. (…) ‚Mehr als alles’, sagt darum die Schrift, ‚behüte dein Herz; denn von ihm geht das Leben aus’ (Spr 4,23)“ (Theologia Cordis, in: Geist und Leben 21 [1948] 332-351, 332; 334). Das „Näher-kommen zu Gott“ ist der Sinn des „Opfers“, hebr. korban, das vollkommen ist in der Teilhabe an Jesu „Ganzbrandopfer“ (holocaustum) als „Lamm Gottes“ am Kreuz, das alle Herzen im Glauben rein macht zur beseligenden Gottesschau (Mt 5,8).

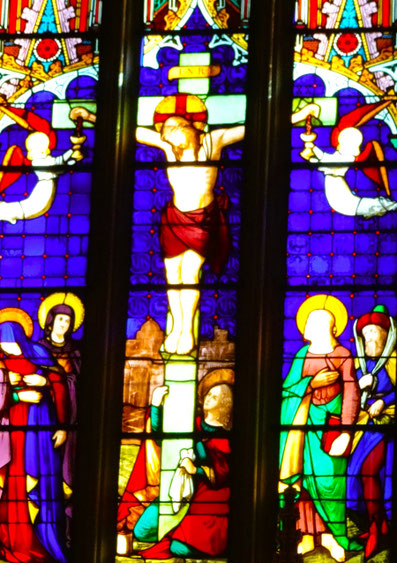

Warum ist das Kreuz das Tor zum verlorenen Paradies?

Bild: Immer am 14. September – in diesem Jahr ein Sonntag – feiert die Kirche das Fest Kreuzerhöhung; es geht zurück auf den Brauch, am Tag nach dem Weihefest (13. Sept. 335) der von Kaiser Konstantin initiierten Grabes- oder Auferstehungskirche in Jerusalem dem Volk das Holz des Kreuzes „hocherhoben“ zu zeigen. Zu verdanken ist es der Wunderbaren Auffindung des Wahren Kreuzes Christi durch die Kaisermutter Helena. Im Zentrum des Evangeliums des Tages steht Joh 3,14: „Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss [am Kreuz] der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat“ (die Stelle nimmt Bezug auf Numeri 21,8f). Der Gekreuzigten zwischen den vier Frauen mit Maria links und dem einen Lieblingsjünger rechts erhöht am grünen Holz; Engel rechts und links fangen mit Kelchen sein kostbares „Blut des Bundes“ auf; am Fuß des Kreuzes kniet Mara Magdalena: Kathedrale St. Michael (19. Jh.), Toronto, Kanada.

In mittelalterlichen Darstellungen des Kreuzes, besonders in Kirchenfenstern (wie in Chartres), hat das Kreuz die Farbe Grün. Damit wird angedeutet, dass es sich um den Baum des Lebens aus dem Paradies handelt, worauf auch Lk 23,31 anspielt: „Denn wenn das mit dem grünen Holz (= Baum) geschieht, was wird dann erst mit dem dürren werden.“ Am Kreuz als „König der Juden“ erhöht „überliefert“ Jesus, der neue Adam, nicht nur seinen Geist des Lebens (Joh 19,30), sondern auch sein heiliges Blut als Zeichen des neuen und ewigen Bundes „zur Vergebung der Sünden“ (Mt 26,28) sowie das Wasser der Taufe als Reinigung von Adams „Ursünde“ (Joh 19,34). Als Auferstandener haucht Jesus seinen Aposteln, wie der Schöpfer im Paradies dem Adam (Gen 2,7; Weish 15,11), seinen Geist der Heiligkeit und der wahren Lebendigkeit als Sündenvergebung ein (Joh 20,22f). Die Ursünde am „Holz“, dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse als Symbol der sichtbaren Welt, hat – verführt durch die Schlange – den Tod in die Welt gebracht (Gen 3). Gott aber ist der „Freund des Lebens“ (Weish 11,26), er hat „den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am Untergang der Lebenden“ (Weish 1,13). Der Tod kommt mit der Abkehr von ihm, dem lebendigen Gott und Quell von Licht und Leben. Im Blick auf die von Mose an der Stange „erhöhten“ Schlange bleiben die wegen ihres „Murrens“ bei der Wüstenwanderung von Schlangen gebissenen Israeliten am Leben (Num 21,8f). Der Einzug in das Gelobte Land ist wieder der Einzug ins verlorene Paradies, so wie das Mann als „Brot vom Himmel“ schon die „Speise der Engel“ ist (Weish 16,20), von dem sich der Mensch im Paradies mit Blick auf den himmlischen Baum des Lebens hätte ernähren sollen, statt von der todbringenden Frucht des Erkenntnisbaumes des Irdischen. Jesus „besiegt“ mit seinem Tod am Kreuz diesen Tod der Sünde als Abkehr von Gott. Er selbst ist der wahre „Weg“ (Joh 14,6) des Lebens in der Hinkehr zum „lebendigen Vater“ (Joh 6,57) und seinem ewigen Heilswillen: „Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu Ende zu führen“ (Joh 4,34) – im „Gehorsam“ bis „zum Tod am Kreuz“ (Phil 2,8). Petrus, der das nicht versteht, wird mehrfach zurechtgewiesen: „Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat – soll ich ihn nicht trinken?“ (Joh 18,11). Fleisch und Blut des erhöhten, in der Auferstehung verklärten Gekreuzigten sind „wirklich eine Speise“ und „wirklich ein Trank“, denn sie schenken das ewige Leben (Joh 6,54f). „Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch“ (V.53). Jesus gibt sich im Tod als wahre, das Leben spendende Speise des Paradieses. In einem liturgischen Lobpreis des Kreuzes in der Ostkirche am 3. Fastensonntag (Kreuzverehrung) in der Mitte der 40-tägigen Fastenzeit heißt es: „Sei gegrüßt, lebentragendes Kreuz, blühendes Paradies der Kirche, Holz der Unverweslichkeit, das Du uns hervorblühen ließest den Genuss der ewigen Herrlichkeit...“ (Griechisches Stichiron 2); und ein anderer Text besingt das Kreuz als „Tor des Paradieses, Stütze der Gläubigen, Schutzmauer der Kirche...“ (vgl. Holger Kaffka, „Die Schädelstätte wurde zum Paradies“, 1995, 161).

Warum ist die Gottesmutter Maria der Inbegriff des Heils?

Bild: In der orthodoxen Kirche beginnt das Kirchenjahr nicht am 1. Advent, sondern schon am 1. September. Das erste Fest, das gefeiert wird, ist „Mariä Geburt“ am 8. September; davon abgeleitet ist das jüngere Fest der Unbefleckten Empfängnis Mariens neun Monate zuvor am 8. Dezember. Nur bei Jesus, Maria und Johannes dem Täufer feiert die Kirche auch den Geburtstag, ansonsten immer nur den Todestag (als „ewigen“ Geburtstag). Marias Mutter ist Anna, hebr. chana, was Gnade bedeutet. „Unbefleckt“ wird Maria empfangen, das heißt ohne den Verlust der ursprünglichen Gnade (des Paradies-Zustands), was mit der „Erbsünde“ gemeint ist. Bei Maria sind Natur und Gnade von Anfang an untrennbar verbunden, das macht sie zum Inbegriff des Heils. Auf der Mondsichel (= Natur) steht (die sonnenumkränzte) Maria gemäß Off 12,1: Montreal, Kathedrale Maria Königin der Welt (Marie, Reine-du-Monde), Kanada.

Sonne und Mond sind die kosmischen Prinzipien des Männlichen und des Weiblichen. Der Eröffnungsvers zum Fest Mariä Geburt lautet: „Voll Freude feiern wir das Geburtsfest der Jungfrau Maria, aus ihr ist hervorgegangen die Sonne der Gerechtigkeit, Christus, unser Gott.“ Die Gottesgebärerin ist symbolisch die Sonnengebärerin, weil sie ganz die Symbolik von Luna und Gaia (Erde) in sich aufnimmt. Für die frühen Christen war die in Maria vorgebildete Ekklesia nicht nur die Luna patiens (der leidende Mond), vereint „mit der gekreuzigten Sonne“, sondern „heimlich schon immer die ‚Luna splendens‘“ (der leuchtende Mond); der Sinaite Anastasios beschließt sein Loblied auf die Kirche mit einem Hymnus: „O geh uns nimmermehr unter im Dunkel des Neumonds, Du immerstrahlende Selene [Möndin]. Erleucht uns den Pfad durch das göttlich unbegreifliche Dunkel der Heiligen Schriften. O höre nicht auf, Du Ehegemahl und Weggenossin des Helios [Sonne] Christus, der als dein Mondbräutigam dich kleidet mit seinem Licht, ja, höre nicht auf, uns aus ihm dein leuchtendes Strahlen zu senden, auf dass er aus sich durch dich den Sternen [= Christen] sein Licht schenke, und sie entflamme aus dir für dich!“ (zit. nach Hugo Rahner, Griechische Mythen in christlicher Deutung, 1984, 157). Hugo Rahner zufolge war in der Antike die Aufgabe von Luna die Vermittlung und zugleich die Milderung des Sonnenlichts dadurch, „dass Selene dem Feuer des Helios das Wasser ihres eigenen Wesens beimischt. (…) In der Synodos des Neumonds [wenn der Mond zwischen Erde und Sonne mit dieser in Konjunktion steht und so nicht sichtbar ist] wird Selene wasserspendend, wird der Tau, den sie nun träufeln lässt, aus der Mischung der Elemente ‚warm und feucht‘ zum lebenzeugenden Prinzip auf Erden, für das Wachstum von Gras und Tier und für das Gebären der Menschenmütter. Darum ist ihr Licht weich, gleichsam ‚weiblich‘, ist sie die Herrin über alles Wasser, Prinzip aller Geburt auf Erden. Johannes Lydos beschließt diese hellenische Symbolik der Selene mit dem Satz: ‚Urgrund aller Geburt ist Selene‘“ (146). Weil Geburt und Tod einander bedingen, ist Luna auch Urgrund des Todes (was den Hintergrund bildet von Gen 3, denn die „Rippe“ Adams symbolisiert die Mondsichel). Wie Jesus der neue Adam und so die Sonne der Gerechtigkeit ist, so ist auch Maria „die neue Eva, die nicht der alten Schlange [dem Teufel], sondern dem Boten Gottes einen von keinem Zweifel verfälschten Glauben schenkte. Sie gabar aber einen Sohn…“ (Lumen gentium 63) im Heiligen Geist jungfräulich = übernatürlich und letztlich österlich-erlöst.

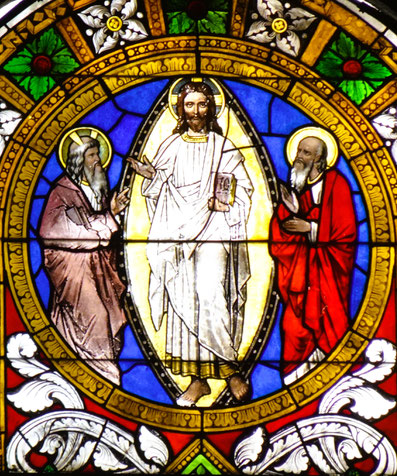

Warum ist Jesus weit mehr als Adam gottgleich?

Bild: Jesu „Verklärung“ (metamorphosis, transfiguration), gefeiert am 6. August, weist ihn nicht nur als „geliebten Sohn Gottes“ aus – „auf ihn sollte ihr hören“ (Mt 19,6), nicht (nur) auf Mose (Gesetz) und Elija (Propheten) –, sondern auch als neuen Adam. Denn das strahlendweiße Lichtkleid (V.2) erinnert an das „ursprüngliche Kleid“ (Lk 15,22) der Herrlichkeit (doxa) Gottes, das Adam und Eva vor ihrem Fall getragen haben und sich deshalb nicht „schämen“ mussten (Gen 2,25) wie hinterher, so dass sie nach dem Pflanzenkleid (Feigenblatt) und dem Tierkleid (Fell) verlangen mussten. In Jesus wird der Mensch in seiner ursprünglichen, gottgewollten „Schönheit“ wiederhergestellt: Er ist „der Schönste von allen Menschen“ (Ps 45,3). Der verklärte Jesus im weißen Lichtgewand zwischen Elija rechts und Mose links: Dom zu Regensburg.

Der Name Adam, 1-4-40, bedeutet auch ani domeh = ich gleiche (Gott). Adam wird als „Bild Gottes“ in der Gottgleichheit oder Gottähnlichkeit erschaffen (Gen 1,26-28). In Ps 8,6 heißt es: Gott hat ihn „nur wenig geringer gemacht als Gott, … ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt.“ Die lateinische Vulgata und andere übersetzen: „wenig geringer gemacht als die Engel“. Hebr 2,6-8 bezieht den Psalm 8 auf Jesus als „Sohn“, der „nur für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war“, dann aber „um seines Todesleidens willen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt“ wurde (V.9). Durch seinen Sohn als „Urheber des Heils“ wollte Gott „viele Söhne“ (= Gläubige) zur Herrlichkeit führen“ (V.10), und zwar durch den Tod am Kreuz (V.9). „Denn er, der heiligt, und die, die geheiligt werden, stammen alle von dem Einen ab; darum scheut er sich nicht, sie Brüder zu nennen“ (V.11, mit Bezug auf Ps 22,23). Jesu „Brüder“ (und Schwester) sind die aus dem Wasser und dem Geist im Glauben Wiedergeborenen, bei denen Adams „Ursünde“ getilgt ist, nicht also einfach alle irgendwie Leidenden und Bedürftigen (wie heute oft mit Bezug auf die Szene des Weltgerichts und die „geringsten Brüder“ Jesu gesagt wird: Mt 25,40). Taufe bedeutet „Erleuchtung“ (Hebr 10,32; vgl. KKK 1216); Detlef Witt schreibt: „Das unterweltliche Triebhafte und das himmlisch Geistige scheinen gegensätzlich zu sein. Aber die Integration von beiden aufeinander zugeordneten Polaritäten in der Mitte der Himmel und Erde verbindenden Weltachse ist Teilhabe am Schöpfer, am LICHT, und ist weltweit das archetypische Symbol für den durch den göttlichen Geist erleuchteten Menschen. (…) Nur der in der Mitte zwischen Himmel und Unterwelt lebende Mensch erfährt die göttliche Führung als ordnendes Prinzip auf der sonst so chaotisch scheinenden Erde“ (Die Evolution der menschlichen Gottesbeziehung, 1999, 51f). Symbol der Erleuchtung ist christlich das Kreuz zwischen Sonne und Mond als Weltachse oder auch die an der Stange „erhöhte“ Heilsschlange als Vorausbild des Gekreuzigten (Joh 3,14; Num 21,8f). Beim Konzil von Nizäa (325) ging es vor allem um die Frage, in welchem Verhältnis Jesus zu Gott-Vater steht: Ist der Sohn ihm gleich oder nur ähnlich oder „untergeordnet“? Gehört er auf die Seite Gottes oder auf die der Schöpfung als „höchstes“ Geschöpf oder als Adoptiv-Sohn? Die Antwort heißt: Der am Kreuz „erhöhte“ König der Wahrheit (Joh 12,32; 18,37) offenbart vollkommen den himmlischen Vater (Joh 14,9); darum ist er weit mehr noch als Adam gottgleich von Ewigkeit: „Licht vom Licht…, gezeugt, nicht geschaffen“ (GL 586,2).

Warum ist der drei-eine Gott nicht zwei- oder vierfältig?

Bild: Die Zweiheit als Gegensatz im Endlichen kennzeichnet das Geschöpfliche, nicht das Göttliche. Eine Dualität des Göttlichen oder ein „binitarischer“ (zweifältiger) Gott wären „zwei Götter“, was nach Peter Schäfer mit Blick auf den „Menschensohn/ Mensch“ bei Daniel oder dem himmlischen Menschen „Henoch“ im Judentum diskutiert wurde (Zwei Götter im Himmel, 2017). Wohl gibt es zwei zentrale Gottesnamen: Elohim und JHWH, die man als Vater und Sohn verstehen könnte (Ezechiel gebraucht „Geist“ dann absolut). Die Dreiheit ist kein Plural wie „eine Vierheit, Fünfheit“ (so der jüdische Historiker Michael Wolfssohn), sondern eine strenge Einheit: Israels Glaubensbekenntnis „JHWH ist eins/einer“, JHWH echad (Dtn 6,4), ist in Zahlen 10-5-6-5 1-8-4 = 39, das ist 3 x 13, wobei die Zahl 13 biblisch für die jenseitige Einheit steht (jenseits der 12 als Zahl der Zeit), also 3 x 1. Das Tetragramm im Dreieck nach oben und Strahlenkranz in einer Kirche in Meißen.

Das kabbalistische zehn-gliedrige (10 ≈ 1) System der Sefirot (Zahlen, Potenzen, Emanationen, göttliche Eigenschaften) ist untergliedert in drei obere (Krone/König in der Mitte, göttliche Weisheit rechts, göttlicher Verstand links, in gewisser Hinsicht die „weibliche“ Seite) und sieben untere Sefirot, insgesamt drei Triaden sowie eine vierte, unterste, „weibliche“ Ebene: Malchut (Königreich Gottes) oder Schechina (Gegenwart Gottes) am Übergang zur „Welt“, die durch die Vier symbolisiert wird. Nur in diesem Gegenüber und „Zusammenspiel“ von „männlich“ Drei (3²) und „weiblich“ Vier ergibt die Trinität ihren Sinn. So stehen den drei Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob (für Glaube, Hoffnung und Liebe) die vier Erzmütter Sarah, Rebekka, Lea und Rachel gegenüber. C. G. Jung wollte anlässlich der Dogmatisierung der Aufnahme Mariens in den Himmel (1950) die Trinität zur Quaternität erweitern, was auf einen Pantheismus hinausliefe. Maria ist nicht die vierte göttliche Person, sondern Inbegriff der weiblichen, „in Geburtswehen“ liegenden (erlösten neuen) Schöpfung (Röm 8,22) und so auch des Bundesvolkes Israel und der einen Welt-Kirche (als Mutter und Braut), in gewisser Weise auch der „Mutter Erde“ (viertes Element). Wenn heute gesagt wird, Gott habe kein „Geschlecht“, so gilt das für die Sexualität im engeren Sinn. Geistig verstanden sind „Vater“, „Sohn“ und „Geist“ sehr wohl geschlechtlich konnotiert, nämlich „männlich“ zu verstehen. In Christus, schreibt Hans Urs von Balthasar, „findet die Zeugungskraft des Geistes zurück zu jener ursprünglichen Fruchtbarkeit des Geistes, die der Sünde vorauslag“ (Kosmische Liturgie, 1961, 271). Das ist auch der Grund, warum der Priester als Vorsteher des eucharistischen „Hochzeitsmahls des Lammes“, der Christus als das eine „Haupt“ repräsentiert gegenüber dem „Leib“ der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche (vier Merkmale!), nur ein Mann sein kann. Nach Hildegard von Bingen sind alle Geschöpfe auf den einen (gottebenbildlichen) Menschen hin geschaffen, der wiederum in dem fleischgewordenen ewigen Schöpferwort als Einheit von Gott und Mensch sein Urbild hat: „Der Mann ist dabei ein Hinweis auf die Gottheit, die Frau auf die Menschheit des Sohnes Gottes“ (De operatione Dei, IV, 100).

Warum ist nach Gottes Besuch die Geburt Isaaks österliches Zeichen?

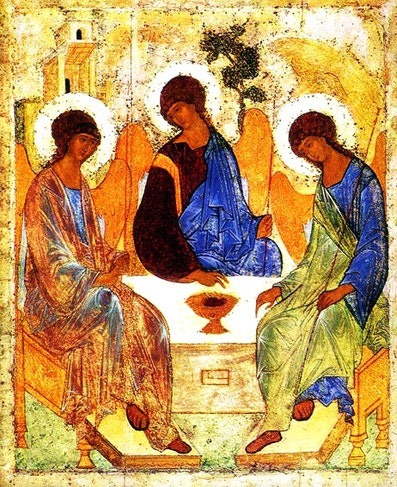

Bild: Der Laienmönch Andrej Rubljow hat ca. 1425 die drei Engel aus der Abraham-Sarah-Erzählung (Gen 18) erstmals „transparent“ gemalt („geschrieben“) hin auf die drei göttlichen Personen (Kloster Dreifaltigkeit und des hl. Sergius in Sergijew Possad nahe Moskau). Welcher Engel welche der drei Personen darstellt, ist offen. Für die einen ist die mittlere Person Gott-Vater, weil sie die anderen zwei überragt, andere sehen in ihr den Sohn und vom Betrachter aus in der linken den Vater, für wieder andere ist der linke der Hl. Geist. Die Blickrichtung geht von der Mitte nach links, dann zur rechten Figur, die nach unten oder zum Kelch in der Mitte schaut. Auch Kirche, Baum und Berg im Hintergrund sowie Farben und Handhaltungen lassen verschiedene Deutungen zu. Klar ist: Die Dreiheit bildet eine Einheit (Kreis) und ist so „männlich“, denn das Viereck (Altar) gilt als „irdisch“ und „weiblich“.

Die 600 Jahre alte, relativ große Ikone (ca. 1,40 m hoch) Rubljows hat zahllose Kommentare gefunden. Dargestellt wird auf der ersten Ebene der „Besuch“ der „drei Männer“ beim 99-jährigen Abraham, der noch ohne eigenen männlichen Erben ist und mit dem Gott kurz zuvor den Bund der Beschneidung aller männlichen Kinder am „achten Tag“ nach der Geburt geschlossen hat (Gen 17,12). Abraham sitzt in der in der „Gluthitze des Tages“ bei den „Eichen von Mamre“ vor dem Zelteingang; als er die Drei sah, läuft er ihnen entgegen, wirf sich vor ihnen zur Erde und sagt: „Mein Herr, wenn ich dein Wohlwollen gefunden habe, geh doch an deinem Knecht nicht vorbei“ (Gen 18,1-3). Er lässt die drei Gäste von Sarah und einem Knecht mit Brot, Butter, Milch und einem eigens geschlachteten Kalb bewirten. Diese fragen nach der 89-jährigen Sarah im Zelt und verkünden Abraham, in einem Jahr werden sie wieder zu ihm kommen, „dann wird dein Frau Sarah eine Sohn haben“ – Isaak oder Jizchak, was „lachen bedeutet, denn die 89-Jährige „lachte still in sich hinein“: Wie sollte sie in ihrem hohen Alter noch einmal gebären? (Gen 18,9-15). Isaak kann so nicht „natürlich“ gezeugt und geboren sein wie der 13 Jahre ältere Sohn Ismael von der Sklavin Hagar (auf den sich bis heute die Muslime beziehen), sondern er ist der „Sohn der Freien aufgrund der Verheißung“ an Abraham und als solcher „kraft des Geistes gezeugt“ wie die in der Taufe, dem Sakrament des Glaubens, „wiedergeborenen“ Christen (Gal 4,23.28f). Friedrich Weinreb verweist auf den Zusammenhang zwischen der Gluthitze, der geplanten Opferung Isaaks durch Feuer (Gen 22) und dem Untergang Sodoms durch Feuer (Gen 19): „Dies entspricht der Betonung des Lichts am ersten Tag des dreitägigen Zyklus“, das heißt den ersten drei Tagen der sechs Tage der Erschaffung der Welt (Schöpfung im Wort, ³2012, 38). Paulus identifiziert dieses eine Urlicht des „Tages eins“ (Gen 1,3) mit dem Osterlicht des am „achten Tag“ (= Sonntag) von den Toten auferstandenen Jesus, der zugleich wieder der „Tag eins“ ist (2 Kor 4,6). Die Geburt Isaaks aus dem „erstorbenen“ Mutterschoß Sarahs „gegen alle Hoffnung“ ist für ihn Erweis der Allmacht Gottes, der von den Toten erwecken kann (Röm 4,18-22). Nach Hebr 11,17-19 ist die Opferung Isaaks ein „Sinnbild“ für Tod und Auferweckung und so des österlichen Glaubens. Immer geht es darum, den natürlichen Zyklus von Geburt und Tod zu durchbrechen und ein neues Prinzip des Lebens zu etablieren, dass identisch ist mit dem lebensspendenden Geist Gottes. Dieser Durchbruch gelingt für immer mit dem Tod Jesus am Kreuz und der bleibenden „Öffnung“ der Seitenwunde mit „Blut“ (Eucharistie) und „Wasser“ (Taufe) sowie der „Überlieferung“ des ausgehauchten Geistes des Lebens (Joh 19,30.34; 16,7). Ihn haucht der Auferstandene seinen Aposteln als Geist der Sündenvergebung wieder ein (Joh 20,22f) wie Gott Adam im Paradies (Gen 2,7).

Warum versteht der Islam nicht die biblische Offenbarung?

Bild: Christlich ist Jesus das „Bild des unsichtbaren Gottes“ (Kol 1,15), Muslime sehen in ihm den unmittelbaren Vorläufer des nicht darstellbaren Mohammed: „Zwischen mir und ihm gibt es keinen anderen Propheten“ (Bukhārī, Sahīh). Dabei gilt: „Der Koran verneint Jesu Göttlichkeit kategorisch. Er war demnach weder Gott noch der Sohn Gottes…“ (Leila Demiri, Einfach menschlich. Eine islamische Perspektive auf Jesus, in: HerKorr Spezial, Jesus gegen Christus, April 2025, 62f). Islamische Theologie weist „nachdrücklich die Inkarnation zurück. Es ist weder möglich, dass ein Mensch ein Gott wird, noch, dass Gott Mensch wird; dies ist das Hauptprinzip, das der muslimischen Kritik der Inkarnation zugrunde liegt“. Auch wenn der Koran Jesus Titel verleiht wie „der Sohn Marias, Messias, ein Wort von Gott und ein Geist von ihm“ oder „Diener Gottes…, Prophet, Bote, Wunderwirker, ... ein ‚Vorzeichen‘ oder ‚Wissen‘ vom Ende der Zeit“ (ebd.), so ist der koranische Jesus was völlig anderes als der biblische. Scheich-Zayid-Moschee in Abu Dhabi: Ornamentik und Schriftzeichen, kein Bild.

Der Koran leugnet die drei Grunddogmen des Christentums: Trinität, Inkarnation des Sohnes Gottes, die Heilsbedeutung des Kreuzestodes Jesu, nicht aber seine jungfräuliche Geburt; sie wird als „göttliche Gunst“ verstanden in Analogie zu Adam und Eva. Diese sind biblisch „Bild Gottes“ und Gott „ähnlich“ (Gen 1,26), was der Koran bestreitet. Für ihn gibt es „das vierfach Modell menschlicher Erschaffung“: „die Erschaffung Adams, der weder Mutter noch Vater hatte, wird als noch wundersamer als die Erschaffung Jesu betrachtet“. Eva „wurde nur aus einem Mann erschaffen“ und Jesus wurde „nur aus einer Frau erschaffen“, während alle anderen Menschen immer Vater und Mutter haben (ebd. 63). Dabei wurde „Jesus durch den göttlichen Befehl ‚Sei!‘ (kun) erschaffen“, wie auch „die Erschaffung der ganzen Welt durch eben diesen göttlichen Befehl“ erfolgt. Jesus wird durch den „Ehrentitel ‚Wort Gottes‘“ aufgrund seiner wundersamen Geburt geehrt, aber „nicht mit dem Wort Gottes gleichgesetzt, sondern als Ergebnis von Gottes schöpferischer Kraft gesehen“ (ebd.). Die zentrale Aussage von der Gottebenbildlichkeit (Freiheit) des Menschen (Gen 1,26) lässt der Koran bewusst weg, weil es zwischen Gott und Mensch (als Kreatur) keinerlei „Ähnlichkeit“ gibt. Der Mensch wird nicht lebendig durch Gottes Anhauch als „Geistseele“ (neschama) wie Adam in Gen 2,7; er wird auch nicht in seiner Gottbildlichkeit durch die „Ursünde“ so sehr „verunstaltet“ (Gaudium et spes 22) zu sterblichem „Fleisch“, dass er nur durch die „Fleischwerdung“ des Sohnes Gottes bis zum Sühnetod am Kreuz in seinen ursprünglichen Gnadenstand in „wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit“ (Eph 4,24) im Glauben und der Wiedergeburt der Taufe wiederhergestellt werden kann. Diese Verwandlung in das „Bild“ des „Herrn … von Herrlichkeit zur Herrlichkeit“ (2 Kor 3,18) gibt es im ‚bilderlosen‘ Islam gerade nicht, weil islamische Theologie „dem koranischen Prinzip der absoluten Transzendenz Gottes“ folgt (ebd.). So bleiben die biblischen Mysterien der Erschaffung des Menschen am ‚sechsten Tag‘ (Freitag), der Menschwerdung des Sohnes Gottes und der Erlösung des Menschen in Jesus Kreuzestod am ‚sechsten Tag‘ (Kar-Freitag) und seiner Auferstehung als Neuschöpfung am ‚achten Tag‘ (Sonntag) unverstanden. Der Islam beansprucht, das christliche Offenbarungsverständnis zu ‚korrigieren‘ und zu ‚reparieren‘; in Wahrheit blendet er das Entscheidende, die ursprünglichen Gottähnlichkeit des Menschen, aus.

Warum entspricht Homosexualität nicht dem Willen des Schöpfers?

Bild: Der Segen (bene-dicere: gut-heißen) des Schöpfers gilt dem sexuellen Menschen („Fleisch“) nur insofern, als er im Glauben erfüllt und bestimmt ist vom „Geist“ (Joh 6,63; Röm 8,8f). Abram wird zum großen Segen und Urbild des Glaubens durch den Bund der Beschneidung (Vorausbild der Taufe) mit der Einfügung des 5. Buchstabens He (= 5) in seinen Namen zu Abraham (Gen 17,5). Der Geist führt alle Zweiheit der endlichen Gegensätze zur unendlichen Einheit. Außerhalb der Einehe als „Ursakrament“ werden Mann und Frau nicht „ein Fleisch“ (Gen 2,24) und „ein Geist“ (Eph 4,4), schon gar nicht Mann und Mann oder Frau und Frau. Fruchtbar ist die einende Liebe im Sinn des „bauenden“ Schöpfers (vgl. Gen 2,22; Mt 16,18), was „die Zweiheit als Baugesetz alles Kreatürlichen“ einschließt (Alfons Auer), gerade als Gegensatz-Einheit im sakramentalen Bund, aber nicht, wenn der Gegensatz nivelliert und „gleich“ gemacht und der Bund gebrochen wird, worin die „Ursünde“ besteht. Adam und Eva, Dom zu Bamberg, Eingang.

Für Papst Johannes Paul II. war die im Paradies von Gott gestifteten Einehe von Mann und Frau das „Ursakrament der Schöpfung“ und der „Prototyp“ aller Sakramente des Neuen Bundes (Die Erlösung des Leibes, 1985, 208-224). Das Ursakrament der Ehe hat im „hochzeitlichen“ Ein-Fleisch-Sein von Christus und der Kirche am Kreuz seine „zentrale Wirklichkeit“ und seinen „Höhepunkt“ (186; 220). Paulus bezieht die Begründung der Einehe im Paradies auf das „tiefe Geheimnis“ des Liebesbundes zwischen Christus und seiner Kirche (Eph 5,30f). Nach dem II. Vatikanum bezeichnen die christlichen Gatten „das Geheimnis der Einheit und der fruchtbaren Liebe zwischen Christus und der Kirche und bekommen daran Anteil (vgl. Eph 5,32)“ (LG 11). Jesus begründet das Verbot der Ehescheidung mit Rückgriff auf den Schöpferwillen: „Am Anfang war das nicht so“ (Mt 19,8); denn durch den Bund der Ehe sind die Gatten „nicht mehr zwei, sondern eins“ (V.6). Die Schöpfung zielt von Anfang an auf die sakramentale Einheit des „männlichen“ und „weiblichen“ Prinzips: von unsichtbarer und sichtbarer Welt (Himmel und Erde), Geist und Materie, Person und Natur, repräsentiert durch Mann und Frau, zusammengefasst in der Geist-Leib-Einheit des Menschen (KKK 355): Das christliche Denken „kann die Verschiedenheit des in der Zweiheit von Materie und Geist begegnenden Seienden hinnehmen, ohne darüber einem Dualismus zu verfallen“ (J. Ratzinger, Schöpfung II, LThK IX, 461). Jüdisch wird das erste Wort Bereschit (im Anfang) durch Buchstabenumstellung gelesen als Berit-esch; „Bund des Feuers“ (des Geistes der Liebe). Gott segnet besonders den „siebten Tag“ (Sabbat), weil er schon implizit vorausweist auf den „achten Tag“ (Sonntag, Auferstehung Jesu; vgl. KKK 2174). Das Wort Schabbat ist eine Komposition aus dem vorletzten Buchstaben des hebräischen Alphabets Schin (= 300) und dem zweiten Buchstaben Beth mit Taw (= 400) am Ende: „Die ש [Schin] symbolisiert (auch graphisch) die männlichen Flammen der Geistigkeit, das Wort בת (Bat = Tochter) hingegen die Weiblichkeit der materiellen Wirklichkeit. Die Vereinigung dieser Welten und Ebenen am Scha-Bat (בת–ש) bringt Segen für die ganze Woche (Sohar)“ (G. Strenger, Die Kunst des Betens, 2019, 306). Die Gegensatz-Vereinigung (in Zahlen 300 + 400 oder 3 + 4 = 7, vollkommen: 3² + 4² = 5²) ist der Sinn des Sabbats wie auch (vollkommen) des Sonntags. Alle Sakramente geben an Jesu Tod und Auferstehung Anteil, auch die Ehe. Dabei gründet auch das Kreuzmysterium gemäß der Einheit des Heilsplanes Gottes „im Anfang“. Denn Christus ist „der Ursprung, der Erstgeborene der Toten“. „In ihm wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden… Alles im Himmel und auf Erden wollte er (Gott) zu Christus führen, der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut“ (Kol 1,16-20). Daraus folgt: Gott „hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt“ (Eph 1,3f).

Warum gehört die Pride-Flagge nicht zur katholischen Kirche?

Bild: Die auf sechs Farben umgestaltete Fahne der Homosexuellen-Community und der LGBTQI-Bewegung ist keine Regenbogen-Fahne mit den sieben Farben des Spektrums als Zeichen des Bundes des Schöpfers mit der Schöpfung (Gen 9,8-17). Bei Basilius dem Großen sind die Farben des Regenbogens Bild des Geistes Gottes; Friedrich Weinreb sagt: „Es ist der Geist, der dem Leben die Farben verleiht“ (Wunder der Zeichen – Wunder der Sprache, 1999, 217). Mit diesem Geist Gottes hat die Pride-Parade nichts zu tun, ganz im Gegenteil. Deshalb hat der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki das „proaktive“ Zeigen des LGBTQI-Symbols bei der Einweihung des Erzbischöflichen Bildungscampus am 8. Juli 2025 verboten, woran sich aber viele Eltern und selbst Mitarbeiter des Bistums nicht hielten; geht es ihnen doch um nicht weniger als um einen Kultur- Kampf ihrer Ideologie. CSD-Parade, Hamburg (2018).

Die Entscheidung von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner im Juni 2025 gegen das Hissen der „Progress-Pride“-Flagge auf dem Reichstagsgebäude in Berlin hat bei Linken und Grünen, aber auch bei (linken) Katholiken scharfe Kritik hervorgerufen. Auf der Plattform der Deutschen Bischofskonferenz „katholisch.de“ kommentiert Oliver Wintzek, die Symbolflagge stehe für das gleiche Recht aller sexuellen Orientierungen: „Unsere Heimat muss Flagge zeigen für Akzeptanz queerer Identitäten (Toleranz ist zu wenig!) und gegen deren Diskriminierung (Ablehnung von Intoleranz ist keine Diskriminierung!)“ (Eine freiheitliche Rechtsordnung ist nicht neutral, 7. Juli 2025). Im Hort einer Grundschule in Berlin klagten Eltern einer Schülerin gegen das Hissen der Flagge, weil dadurch das staatliche Neutralitätsgebot verletzt und Kinder unzulässig beeinflusst würden; das Berliner Verwaltungsgericht argumentierte dagegen, dass im Unterricht durchaus wertende Inhalte vorkommen dürfen. Dass der Staat nicht in allen Fragen wertneutral sein darf, betont auch Franziska Harter: „Konstituierend für unsere Zivilisation ist ein bestimmtes Menschenbild, nämlich das christliche. Das beinhaltet nicht nur, dass der Mensch eine Natur hat, die es zu respektieren gilt, sondern auch, dass er vernunft- und wahrheitsfähig ist“ (Regenbogen und Elternrechte, Die Tagespost, 2. Juli 2025). Diese Menschennatur ist zweigeschlechtlich geschaffen (Gen 1,26), aber auch „gefallen“: „Gott sah sich die Erde an: Sie war verdorben; denn alle Wesen aus Fleisch auf der Erde lebten verdorben“ (Gen 6,12). Paulus sieht diese „Verderbnis“ besonders im homosexuellen Begehren des „Fleisches“: „Darum lieferte Gott sie durch die Begierden ihres Herzens der Unreinheit aus, so dass sie ihren Leib durch ihr eigenes Tun entehrten“ (Röm 1,24-27). „Das Trachten des Fleisches führt zum Tod, das Trachten des Geistes aber zu Leben und Frieden. Denn das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott; es unterwirft sich nicht dem Gesetz Gottes und kann es auch nicht. Wer vom Fleisch bestimmt ist kann Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt“ (Röm 8,6-8). Dieser Heilige Geist lässt den Menschen nicht den irdischen Begierden verfallen sein, sondern heiligt ihn und schenkt ihm Hoffnung auf das Sein bei Gott oder den „Himmel“ – „unsere Heimat“ (Phil 3,20).